L’ultima marcita di Peschiera Borromeo

Oggi è rimasta una sola marcita e si trova tra le frazioni di Bettola e Bellingera; ha una superficie di 7 ettari e fa parte del fondo agricolo condotto da più di un secolo dalla famiglia del Sig. Antonio Chiappa della Cascina Monasterolo

La marcita paesaggio invernale Foto Walter ferrari

16 gennaio 2019

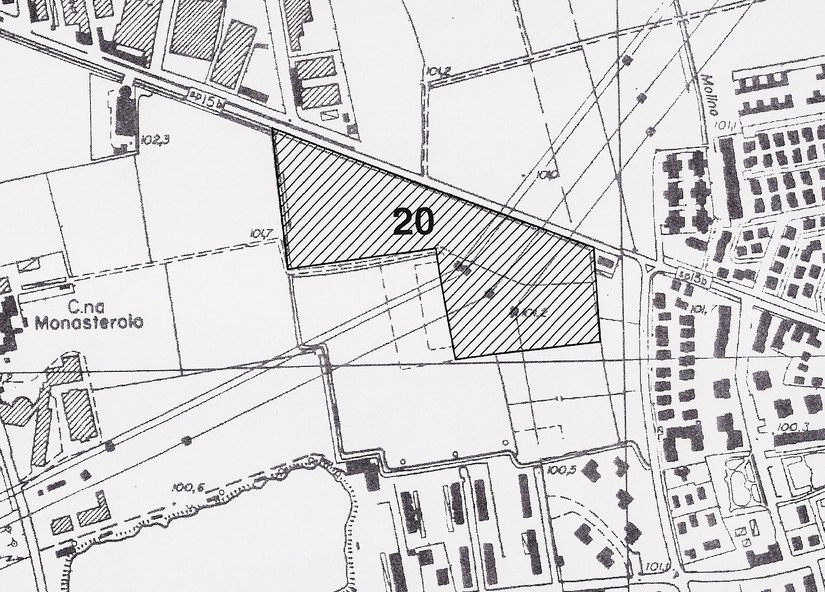

Marcita dieci ali; Prato fontana; Prato Bettola di sopra; Prato Bettola di sotto

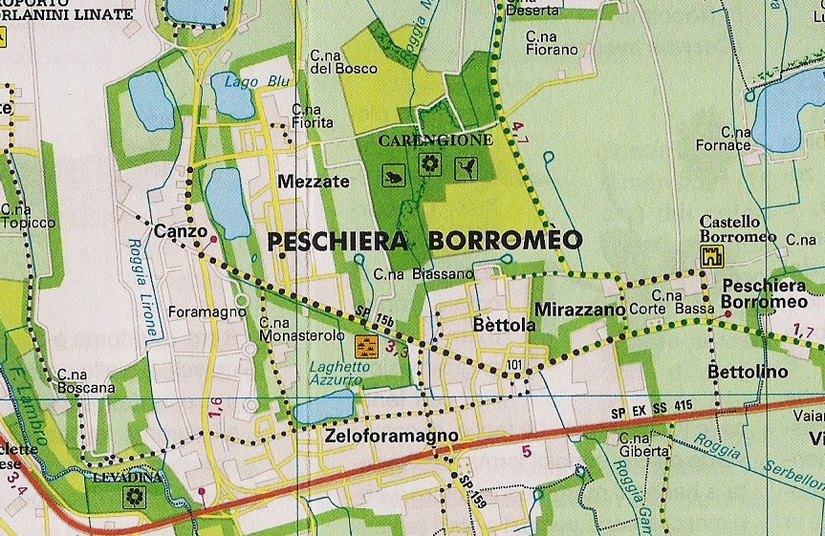

Peschiera Borromeo fino agli anni 70/80 aveva un territorio prevalentemente agricolo, con molte cascine e numerose marcite. Oggi è rimasta una sola marcita e si trova tra le frazioni di Bettola e Bellingera; ha una superficie di 7 ettari e fa parte del fondo agricolo condotto da più di un secolo dalla famiglia del Sig. Antonio Chiappa della Cascina Monasterolo.

È formata da quattro campi storici così denominati: Marcita dieci ali; Prato fontana; Prato Bettola di sopra; Prato Bettola di sotto.

E’ alimentata con l’acqua del Cavo Marocco proveniente dal Naviglio Martesana che a sua volta esce dall’Adda a Trezzo sull’Adda, e tempo fa dal Fontanile Marocco.

È formata da quattro campi storici così denominati: Marcita dieci ali; Prato fontana; Prato Bettola di sopra; Prato Bettola di sotto.

E’ alimentata con l’acqua del Cavo Marocco proveniente dal Naviglio Martesana che a sua volta esce dall’Adda a Trezzo sull’Adda, e tempo fa dal Fontanile Marocco.

Al centro l'ubicazione della marcita

Origine e uso delle marcite nei tempi passati

Intorno al 1200, i monaci Cistercensi di alcune abbazie studiarono, progettarono e realizzarono la marcita “moderna”, cioè quel prato irriguo con la struttura ad ali spioventi che ritroviamo ancora oggi a Peschiera Borromeo e che è divenuta una delle ultime espressioni dell’archeologia agraria dei secoli passati.

L’importanza socio-economica nonché culturale della marcita era molto rilevante, basti pensare che attraverso la marcita l’agricoltore poteva realizzare annualmente 7-8 tagli di erba.

Le acque utilizzate per l’irrigazione arrivano prevalentemente dai fontanili che hanno temperature più o meno costanti.

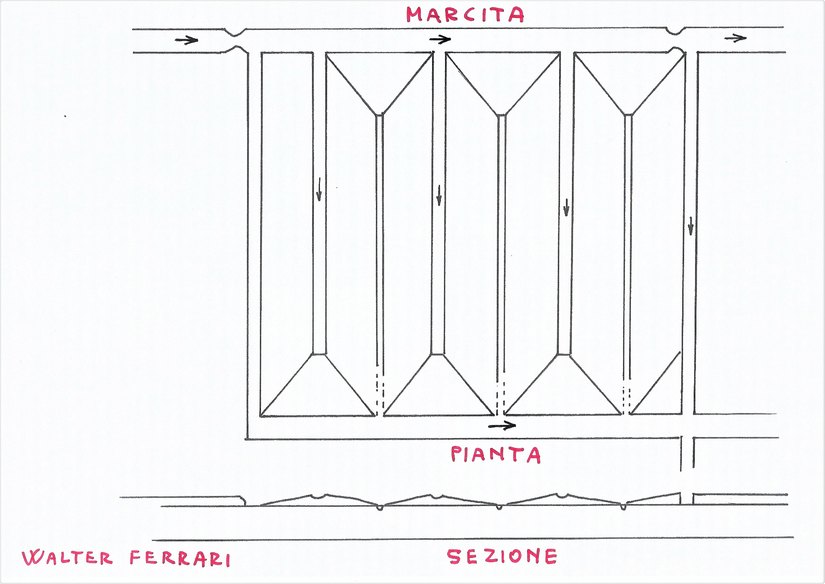

La marcita è una struttura idraulico-agraria costituita da ampi rettangoli di terreno che presentano lievi inclinazioni. Vista in sezione, la marcita appare simile ad un sistema di tetti, uno di fianco all’altro; nelle parti più elevate e in quelle più basse, sono posti dei piccoli canali detti maestri o adacquatori nel primo caso e colatori nell’altro.

I fossati maestri portano l’acqua che tracima, inondando il prato, mentre i colatori raccolgono i liquidi di scolo dopo che questi sono passati, formando un sottile velo d’acqua che scorre al di sopra del manto erboso dell’ala. Quindi, grazie a questo sistema, i campi vengono ricoperti da un velo di acqua tiepida che scorre lentamente cedendo il calore al terreno e consentendo lo sviluppo del prato che riesce così a mantenersi in vegetazione per quasi tutto l’anno.

Ai giorni nostri, tecniche colturali più moderne e meno rispettose dell’ambiente hanno determinato la scomparsa quasi completa delle marcite un tempo molto diffuse nella pianura a sud di Milano insieme ai fontanili ad esse collegati.

La marcita è l’esempio di un ingegnoso metodo di coltivazione che ha consentito alte rese anche in condizioni climatiche avverse, nel rispetto dell’ambiente. Si tratta, quindi, di un patrimonio storico e ambientale da salvaguardare anche in considerazione del suo valore naturalistico.

L’importanza socio-economica nonché culturale della marcita era molto rilevante, basti pensare che attraverso la marcita l’agricoltore poteva realizzare annualmente 7-8 tagli di erba.

Le acque utilizzate per l’irrigazione arrivano prevalentemente dai fontanili che hanno temperature più o meno costanti.

La marcita è una struttura idraulico-agraria costituita da ampi rettangoli di terreno che presentano lievi inclinazioni. Vista in sezione, la marcita appare simile ad un sistema di tetti, uno di fianco all’altro; nelle parti più elevate e in quelle più basse, sono posti dei piccoli canali detti maestri o adacquatori nel primo caso e colatori nell’altro.

I fossati maestri portano l’acqua che tracima, inondando il prato, mentre i colatori raccolgono i liquidi di scolo dopo che questi sono passati, formando un sottile velo d’acqua che scorre al di sopra del manto erboso dell’ala. Quindi, grazie a questo sistema, i campi vengono ricoperti da un velo di acqua tiepida che scorre lentamente cedendo il calore al terreno e consentendo lo sviluppo del prato che riesce così a mantenersi in vegetazione per quasi tutto l’anno.

Ai giorni nostri, tecniche colturali più moderne e meno rispettose dell’ambiente hanno determinato la scomparsa quasi completa delle marcite un tempo molto diffuse nella pianura a sud di Milano insieme ai fontanili ad esse collegati.

La marcita è l’esempio di un ingegnoso metodo di coltivazione che ha consentito alte rese anche in condizioni climatiche avverse, nel rispetto dell’ambiente. Si tratta, quindi, di un patrimonio storico e ambientale da salvaguardare anche in considerazione del suo valore naturalistico.

La mappa della marcita

Flora e fauna delle marcite

All’ambiente delle marcite sono legate una ricca flora e fauna. Le marcite, insieme ai fontanili, rappresentano ambienti di rifugio con carattere relittuale per tutte quelle specie prettamente acquatiche e palustri.

In origine, la flora delle marcite era differente da quella attuale, in quanto costituita in prevalenza da erbe palustri; le specie erbacee oggi presenti nella marcita sono per lo più quelle seminate dall’uomo. Durante la stagione fredda si possono ottenere abbondanti tagli di graminacee come il Loglio, la Loiessa e la Poa. Nella primavera e nell’estate invece le specie prevalenti sono i trifogli.

Tra le specie faunistiche più rappresentative e più facilmente percepibili vi sono alcuni uccelli acquatici, quali l’Airone cinerino, l’Airone bianco maggiore, l’Airone guardabuoi, la Garzetta, la Cicogna bianca, la Gallinella d’acqua, il Beccaccino, il Germano reale, la Pavoncella, che utilizzano le marcite in diversi periodi dell’anno, grazie anche notevole abbondanza di anfibi e invertebrati.

In origine, la flora delle marcite era differente da quella attuale, in quanto costituita in prevalenza da erbe palustri; le specie erbacee oggi presenti nella marcita sono per lo più quelle seminate dall’uomo. Durante la stagione fredda si possono ottenere abbondanti tagli di graminacee come il Loglio, la Loiessa e la Poa. Nella primavera e nell’estate invece le specie prevalenti sono i trifogli.

Tra le specie faunistiche più rappresentative e più facilmente percepibili vi sono alcuni uccelli acquatici, quali l’Airone cinerino, l’Airone bianco maggiore, l’Airone guardabuoi, la Garzetta, la Cicogna bianca, la Gallinella d’acqua, il Beccaccino, il Germano reale, la Pavoncella, che utilizzano le marcite in diversi periodi dell’anno, grazie anche notevole abbondanza di anfibi e invertebrati.

la marcita paesaggio primaverile

La marcita vista da via Aldo Moro

La sezione delle marcite

Testo e foto di Walter Ferrari

Iscriviti alla Newsletter settimanale di 7giorni,

riceverai le ultime notizie e il link dell'edizione cartacea in

distribuzione direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Potrai così scaricare gratuitamente il file in formato PDF consultabile

su ogni dispositivo

16 gennaio 2019

Newsletter

Newsletter  Pubblicità

Pubblicità  Redazione

Redazione